※この記事にはプロモーションが含まれます。

こんにちは。スニーカー完全ガイド、運営者の「M」です。

最近、街中やSNSでその特徴的な厚底シルエットを見かけない日はないほど、急速に存在感を増している「Hoka(ホカ)」のスニーカー。「雲の上の履き心地」なんて言われると、スニーカー好きとしては試さずにはいられませんよね。

私も初めて足を入れたときの衝撃は、今でも鮮明に覚えています。

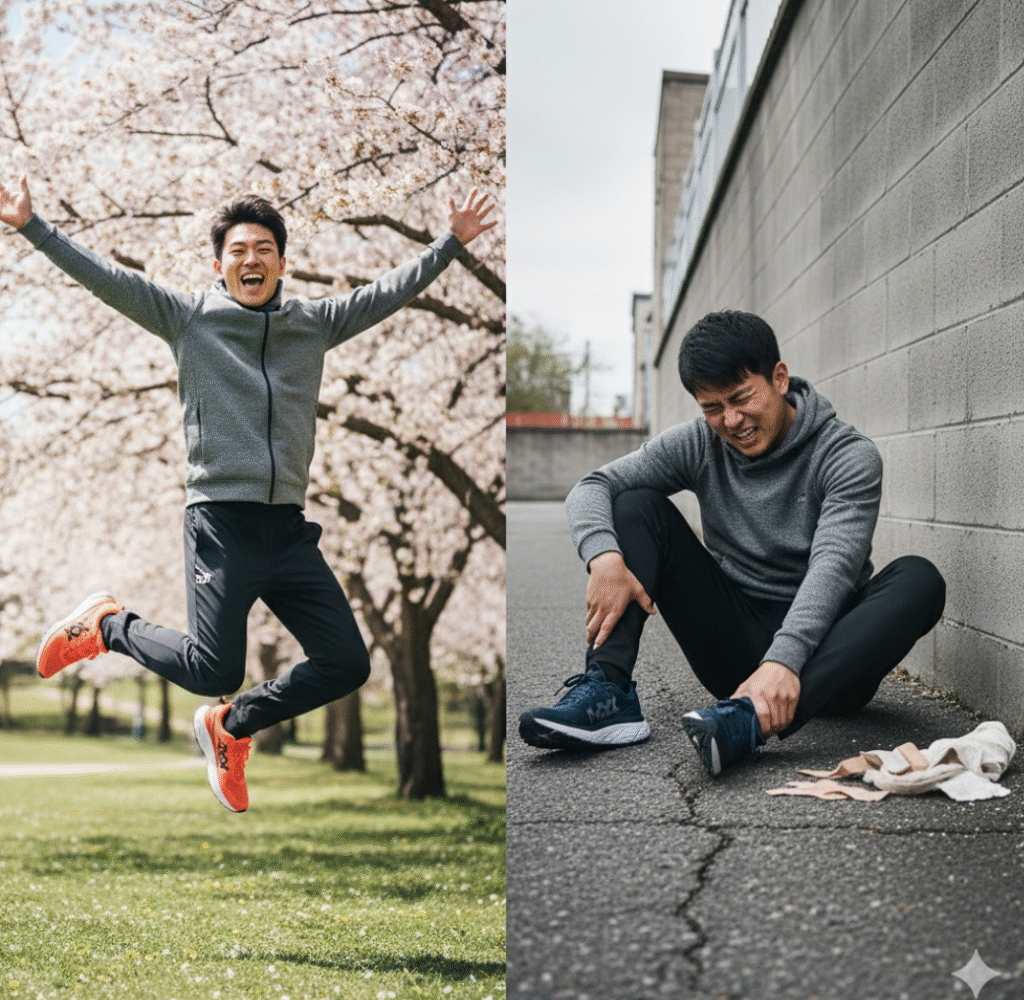

しかし、購入を検討して「hoka スニーカー 評判」と検索してみると、絶賛する声と同じくらい、「疲れる」「足が痛い」「後悔した」といったネガティブなワードが目につき、不安になってしまった方も多いのではないでしょうか? 決して安い買い物ではないので、失敗したくないという気持ち、痛いほどよく分かります。

実は、この極端に分かれる評価には、明確な「原因」があります。

そして、その原因さえ理解してしまえば、Hokaは間違いなくあなたのライフスタイルを変える最高の相棒になるんです。今回は、長年スニーカーを履き続けてきた私の視点で、Hokaの評判の真相と、絶対に失敗しない選び方を徹底的に解説します。

- 評判が極端に「二極化」してしまう本当の理由がスッキリ分かります

- 「疲れる」という噂の真相と、それを回避する具体的なサイズ選びを知ることができます

- 自分の足の特徴や用途に合った、後悔しない「最適なモデル」が見つかります

- 購入後に「こんなはずじゃなかった」と嘆くリスクを極限までゼロに近づけます

hoka スニーカーの評判は二極化?

Hokaのスニーカーについてリサーチを深めると、まさに「絶賛」と「酷評」が入り乱れている事実に直面します。

「人生が変わった」「もう他の靴には戻れない」という熱狂的なファンがいる一方で、「期待外れだった」と感じる人も一定数存在するのです。

ここでは、なぜこれほどまでに評価が分かれてしまうのか、その背景にある事情を深掘りしていきましょう。

驚きの軽さと快適性:良い評判

まず、Hokaの評判を語る上で絶対に外せないのが、多くのユーザーを虜にしている「見た目を良い意味で裏切る、驚異的な軽さ」です。

Hokaのアイデンティティといえば、あの一見するとズッシリ重そうな極厚ミッドソールですよね。

しかし、実際にショップで手に取ってみると、視覚的なボリューム感とは裏腹に、「えっ、中身入ってる?」と疑ってしまうほど軽いことに、誰もが衝撃を受けます。

まさに「脳がバグる」という表現がぴったりな体験です。

この軽さの秘密は、独自に開発された超軽量のEVAフォーム(クッション素材)や、徹底的に無駄を削ぎ落としたアッパー構造にあります。

一般的なスニーカーが片足350g〜400g程度あるのに対し、Hokaの代表モデル「Clifton 9」などは250g前後(メンズ27.0cm基準)しかありません。

この「たった100gの差」が、1日に数千歩、数万歩と歩く中では、足への負担としてとてつもない違いを生み出します。

そして、単に軽いだけではないのがHokaの凄いところ。

その極厚ソールは「マシュマロ」と形容される通り、着地の衝撃を驚くほど柔らかく吸収してくれます。

さらに、靴底がゆりかごのようにカーブした「メタロッカー構造」が組み合わさることで、着地から蹴り出しまで、タイヤが転がるようにコロンとスムーズに足が前に出る感覚を味わえます。

ここがポイント

Hokaの最大の魅力は、「厚底=重い」という常識を覆すギャップにあります。

羽が生えたような軽さと、マシュマロのようなクッション、そして勝手に足が前に出る推進力。

これらが揃うことで、長時間の立ち仕事や旅行でも「足の残存体力」が全く変わってくるのです。

芸能人も愛用するhokaの魅力

Hokaの評判がここ数年で爆発的に高まった背景には、単なる履き心地の良さだけでなく、ファッション感度の高い芸能人やトップスタイリスト、インフルエンサーたちによる熱烈な支持があります。

もともとHokaは、ウルトラマラソンという過酷な競技のために生まれた「ガチ」のスポーツブランドでした。

しかし、その常識破りに分厚いミッドソールが持つ独特の存在感が、近年のファッショントレンドである「ダッドスニーカー(お父さんが履くような野暮ったくも愛らしい靴)」や、高機能なアウトドアウェアを街着として取り入れる「テックファッション(ゴープコア)」の流行と完璧に合致したのです。

その象徴的なエピソードとしてファンの間で有名なのが、無類のスニーカー好きとしても知られる俳優・中尾明慶さんのYouTubeでの発言です。

彼は動画内で、Hokaのアウトドアモデル「Kaha 2 Low GTX」を大絶賛。「気に入りすぎて毎日履いていた」結果、ボロボロになる前に「全く同じ靴をもう一足買い足した(ストックした)」と告白しています。

数多くのレアスニーカーを履いてきた彼が、同じモデルを「おかわり」するほど惚れ込むというのは、単なる流行を超えた「本物の中毒性」がある何よりの証拠ですよね。

また、華やかな表舞台だけでなく、撮影現場で一日中立ちっ放しのスタイリストやカメラマンといった「裏方のプロ」の間でも、「Hokaなら仕事が終わった後の足のむくみが全然違う」と口コミで広がり、業界内での着用率が異常に高いのも有名な話です。

ファッションアイテムとしての実力

「機能性が高い靴=ダサい」という時代は終わりました。Hokaのボリューミーな足元は、ワイドパンツやスウェットパンツとの相性が抜群で、履くだけで全体のバランスを整え、今っぽい「こなれ感」を演出してくれる最強のファッションピースとしても機能するのです。

hoka スニーカーで後悔する人の特徴

一方で、「人生が変わる」と絶賛する声の裏で、残念ながら「Hokaを買って後悔した」という声も少なからず存在します。私がリサーチした限り、その「後悔」の根本的な原因は、大きく分けて2つのパターンに集約されるようです。

- 【美観的ミスマッチ】:デザインが自分の服装に合わなかった。

- 【機能的ミスマッチ】:期待した履き心地と違った(=疲れる)。

ここでは、まず一つ目の「美観的ミスマッチ」について深掘りします。(「疲れる」という機能面での後悔については、次の見出しで徹底的に解説しますね。)

Hoka特有の「ボリューム感」が裏目に

Hokaの最大の特徴は、あの極厚の「マキシマリストソール」です。

これが機能性の源泉であり、同時にファッションアイコンでもあるわけですが、この独特すぎるフォルムが一部の人にとっては「後悔」の原因になってしまいます。

具体的には、以下のような声が見られました。

- 足元だけが浮いて見える: もしあなたが普段、革靴やローファー、あるいはスタンスミスやコンバースのような薄型・細身のスニーカーを好んで履いている場合、Hokaのボリューム感は衝撃的かもしれません。「足だけがやたらとデカく見える」「まるでロボットか“船”みたい」と感じてしまい、手持ちの服とどう合わせてもアンバランスに見えてしまうケースです。

- 「ガチのスポーツ感」が強すぎる: Hokaは元々がランニングギアです。そのため、モデルによってはメッシュ素材の質感やロゴの配置が、かなり「本気のスポーツ用」という印象を与えます。キレイめのスラックスやジャケットスタイルに「外し」として取り入れるのは高度なテクニックが必要で、一歩間違えると「部活帰りの人」に見えてしまい、コーディネートが迷子になってしまうんですね。

特に危険なのが、タイトなスキニーパンツとの組み合わせです。上半身から足首までが細身なのに、足元だけが急激にボリューミーになるため、どうしてもチグハグな印象になりがちです。

注意点:全身鏡でのチェックは必須!

これはHokaの品質の問題ではなく、純粋に「スタイルの相性」の問題です。

機能性は最高でも、鏡に映った自分の姿を見てテンションが下がるようでは、結局「下駄箱の肥やし」になってしまいます。

「自分のワードローブに本当に馴染むか?」を、足元だけでなく全身鏡で冷静にチェックすることが、デザイン面での後悔を避ける最大のコツですよ。

「逆に疲れる」という評判の意外な正体

そして二つ目、より深刻なのが「機能面でのミスマッチ」による後悔です。

これからHokaを買おうとしている人が検索窓に「hoka スニーカー」と打ち込むと、サジェスト(予測変換)に「疲れる」という不穏なワードが出てきて、ギョッとした経験がある方も多いのではないでしょうか?

「えっ、雲の上の履き心地が売りじゃないの? なんで逆に疲れるの?」と混乱しますよね。ここがHokaの評判における最大のパラドックス(矛盾)なんです。

一方では「いくら歩いても足が残っている」と絶賛され、もう一方では「足の裏が痛くなる」「ふくらはぎが張る」と酷評される。

この真逆の評価が生まれてしまうのは、製品のクッション性能が悪いからではありません。

むしろクッションが良すぎるがゆえに、「履く人の足」と「靴の骨格」が噛み合わなかった時の違和感が、倍増して感じられてしまうという悲劇が起きているのです。

つまり、「Hokaは疲れる靴」なのではなく、「シンデレラフィットしていないHokaは、その機能を牙として剥くことがある」というのが、この悪い評判の正体です。

では、具体的に何が合っていないのでしょうか? 次の章でその「真犯人」を特定します。

最大の原因は「足幅」と「甲」の不一致

Hokaを履いて「疲れる」「痛い」と感じてしまう最大の原因、それは縦のサイズ(cm)ではなく、「足幅(ワイズ)」と「甲の高さ」の決定的な不一致にあります。

実は、Hokaの標準モデル(レギュラー幅)は、グローバルブランドらしく欧米人の足型に合わせて少し細身(ナロー)に設計されている傾向があります。

対して、私たち日本人の多くは「幅広・甲高」の足の特徴を持っています。ここにミスマッチの根本原因があります。

もし、幅広の足の人が、デザインだけで選んで「標準幅」のHokaを履いてしまうと、以下のようなメカニズムで疲労が発生します。

- 横からの圧迫(締め付け): 柔らかいアッパー素材でも、常に横から締め付けられることで血流が悪くなり、足の裏がじんじんとしびれたり、むくみが加速したりします。

- アーチ(土踏まず)のズレ: 幅が合わないと、靴が想定している土踏まずのサポート位置と、実際の足のアーチの位置が微妙にズレてしまいます。これが長時間続くと、足底筋膜に不自然な負荷がかかり、「足裏が痛い」という症状に繋がります。

恐ろしいのは、これらが「履いた瞬間には気づきにくい」ということです。店頭での数分の試着では「包み込まれるようなフィット感」と勘違いしやすく、実際に1日歩いてみて初めて「なんか今日すごい疲れたな…」と気づくケースが後を絶ちません。

盲点は「横幅」にあり

「つま先が当たらないからサイズは合っている」と思い込むのは危険です。Hokaで疲れないためには、縦の長さよりも「横幅にストレスがないか」を最優先でチェックする必要があります。

hoka スニーカーのモデル別評判と選び方

評判の良し悪しが「選び方」にかかっていることがわかったところで、ここからは具体的なモデルごとの評判と、どんな人に適しているのかを詳しく見ていきましょう。自分にぴったりのモデルを見つける参考にしてください。

hoka Cliftonの評判と快適性

数あるHokaのラインナップの中で、ブランドの代名詞であり、絶対的なエースとして君臨するのが「Clifton(クリフトン)」シリーズです。

もしあなたが、「Hokaが気になっているけど、種類が多すぎてどれを選べばいいか分からない」と悩んでいるなら、私は迷わず「まずはCliftonを履いてみてください」とアドバイスします。

特に現行の「Clifton 9」や最新作においては、その完成度は極限まで高まっています。このモデルの評判を一言で表すなら、まさに「軽さとクッション性の黄金比」です。

なぜこれほど評価が高いのか? それは、Hoka特有の「極厚クッション」の恩恵をしっかり感じさせつつも、決して過剰になりすぎない絶妙なバランスにあります。

最上位の厚底モデル(Bondiなど)は、人によっては「柔らかすぎて逆に不安定」と感じることがありますが、Cliftonは適度な反発力(地面を蹴る感覚)を残しているため、スニーカーに慣れていない人でも違和感なく歩けるのです。

- 足と一体化するフィット感: アッパーに採用されたエンジニアードメッシュ素材が、足の形状に合わせて優しく伸縮します。通気性も抜群で、長時間履いても蒸れにくいのが嬉しいポイントです。

- 万能な対応力: 本格的なランニングはもちろん、毎日の通勤、立ち仕事、旅行での長時間移動まで、どんなシーンでも「70点〜80点」ではなく「常に100点」のパフォーマンスを発揮してくれます。

サイズ感についても、Cliftonは比較的クセが少なく、普段履いているスポーツブランドのソックスを合わせて「いつも通りのサイズ(cm)」を選んで失敗したという声は少ない傾向にあります。

まさに、Hokaデビューを飾るにはこれ以上ない、最も失敗のリスクが低い「鉄板モデル」と言えるでしょう。

hoka Bondiの評判とワイドの重要性

次に紹介するのは、Hokaのラインナップにおいて「最もクッション性が高い」、いわばキング・オブ・クッションとして君臨する「Bondi(ボンダイ)」シリーズです。

「Bondi 8」に代表されるこのシリーズは、Hoka史上最大級の厚底を備え、アスファルトの上を歩いているとは思えないほどの「マシュマロのような柔らかさ」を提供してくれます。

しかし、このモデルを選ぶ際、絶対に避けて通れない落とし穴があります。それが「幅(ワイズ)の選択」です。大袈裟ではなく、ここを間違えるとBondiの評価は「天国」から「地獄」へと一変します。

なぜなら、Bondiはその極厚ソールで足を安定させるために、アッパー(足の甲を覆う部分)のホールド感が他のモデルよりも意図的に強く設計されている傾向があるからです。

そのため、私たち日本人の足の形だと、標準(レギュラー)モデルでは「横幅が狭すぎて痛い」と感じるケースが多発しています。

実際に、ユーザーのレビューデータを比較分析すると、衝撃的な事実が浮かび上がりました。

| 評価項目 | Bondi 8 (通常モデル) | Bondi 8 (ワイドモデル) |

|---|---|---|

| 歩きやすさ総合評価 | 80点 | 91点 |

| 横幅の快適さ | 2.1点 (狭すぎる) | 4.8点 (非常に快適) |

| クッション性 | 5.0点 (満点) | 5.0点 (満点) |

ご覧の通り、クッション性という基本性能はどちらも満点です。

しかし、幅が合っているかどうかだけで、「歩きやすさ」の満足度が11点も跳ね上がっているのです。

通常モデルの横幅評価「2.1点」というのは、多くの人にとってストレスフルであることを示唆する危険な数値です。

つまり、Bondi本来の「雲の上の履き心地」を100%引き出すための鍵は、「迷わずワイドモデル(Wide)を選ぶこと」にあると言っても過言ではありません。

特に「自分は足の幅が広いかもしれない」という自覚が少しでもある方は、デザインが同じだからといって標準モデルを選ばず、必ずワイドモデルを試着してください。それが、最高の一足と出会うための最短ルートです。

hoka Kahaの評判と普段履き適性

「週末は山へ行きたいけど、平日は街でオシャレに履きたい」そんな欲張りな願いを叶えるモデルとして、現在爆発的な人気を博しているのが「Kaha(カハ)」シリーズ、特にローカットモデルの「Kaha 2 Low GTX」です。

このモデルの評判を一言で表すなら、「全天候型の最強スニーカー」です。本来は本格的なトレッキングシューズとして開発されているため、そのスペックは街履きにはオーバースペックなほど充実しています。

- GORE-TEX(ゴアテックス)搭載: 完全防水でありながら湿気は逃すため、突然のゲリラ豪雨や梅雨の時期でも靴の中は常にドライで快適です。水たまりを避けて歩くストレスから解放されます。

- Vibram® Megagrip(ビブラム メガグリップ): 濡れた岩場でも滑らない驚異的なグリップ力を誇ります。これは山だけでなく、雨の日の駅のタイルやマンホールの上など、都市生活での転倒リスクも劇的に減らしてくれます。

これほどの重装備でありながら、デザインは非常に都会的です。

「ローカット」であることが最大のポイントで、ハイキングシューズ特有の仰々しさがなく、流行のワイドパンツやカーゴパンツと合わせることで、今っぽい「テックファッション(ゴープコアスタイル)」が簡単に完成します。

旅行先に一足だけ履いていくなら、間違いなくこのKahaが最適解と言えるでしょう。

ただし、サイズ選びには少し注意が必要です。

Kahaは厚手のトレッキングソックスを履くことを想定した設計(ラスト)になっているため、CliftonやBondiと同じサイズを選ぶと「少し大きく感じる」というレビューが目立ちます。

サイズ選びのアドバイス

普段薄手の靴下で履く予定なら、普段のHokaサイズより「ハーフサイズ(0.5cm)下げる」ことも検討してください。

逆に、冬場に厚手の靴下と合わせるならいつものサイズでOKです。用途に合わせたサイズ調整がフィット感の鍵を握ります。

Ora リカバリーサンダルの評判

Hokaの魅力はスニーカーだけではありません。今、隠れた名作として口コミで爆発的に広まっているのが、「Ora Recovery(オラ リカバリー)」シリーズのサンダルです。

「リカバリーサンダル」という名前の通り、元々はマラソンや激しいトレーニングの後に履き替え、酷使した足を休息(回復)させるために設計されたコンディショニングギアです。

しかし、そのあまりの快適さと解放感から、ランナーではない一般の人々の間でも「最高のリラックスシューズ」として火がつきました。

Hoka特有の厚底クッションはそのままに、足のアーチ(土踏まず)を優しく支える構造になっているため、ただ立っているだけでも足の裏がマッサージされているような心地よさがあります。

そのため、近所への買い物(ワンマイルウェア)としてはもちろん、「オフィスの置き靴」や「自宅のルームシューズ」として活用し、家事や立ち仕事の疲労を軽減しているという賢い使い方が評判を呼んでいます。

ただし、このモデルはサイズ選びにおいて最も「後悔」が起きやすい要注意アイテムでもあります。

- ハーフサイズがない: 多くのモデルが1cm刻みの展開であるため、26.5cmなどの人は迷いやすい。

- 甲の高さ問題: アッパー(甲を覆うバンド部分)のフィット感が強めなので、甲高の人がジャストサイズを選ぶと「バンドが食い込んで痛い」という事態になりがちです。

評判を分析すると、「裸足で履くか、靴下で履くか」で評価が真っ二つに分かれます。「裸足ならジャストサイズで完璧だが、厚手の靴下を履くとキツくて足が入らない」というケースが非常に多いのです。

サイズ選びの鉄則

夏場に素足で履くのがメインなら「ジャストサイズ(迷ったら小さめ)」を、冬場にソックスと合わせてファッションとして楽しむなら「ワンサイズアップ」を選ぶのが、失敗しないための黄金ルールです。

後悔しないワイドモデルの選び方

ここまで各モデルの特性を見てきて、「結局、自分にはどのサイズがベストなんだろう?」と不安になってしまった方もいるかもしれません。

しかし、難しく考える必要はありません。Hoka選びで失敗しないための鉄則はたった一つ、「自分の足幅を疑い、ワイドモデルの選択肢を常に捨てないこと」です。

特に「Bondi」や「Clifton」などの人気モデルを購入する際は、以下の3ステップを実践することを強くおすすめします。これをやるだけで、購入後の「後悔」のリスクは劇的に下がります。

絶対に失敗しない「3ステップ試着法」

- 自分の足の「傾向」を把握する:

普段、NIKEやadidasなどのスニーカーを履く際、「長さは余っているのに、横幅がキツイから0.5cmサイズアップしている」という経験はありませんか? もし心当たりがあるなら、あなたは間違いなくHokaの「ワイドモデル(Wide)」適正者です。 - 「同時履き比べ」をリクエストする:

ショップで店員さんにサイズを伝える際、遠慮せずに「27cmの標準と、27cmのワイドを両方持ってきてください」と頼みましょう。片方ずつではなく、左右で履き比べることで、その違いが明確に分かります。 - 「圧迫感」の最終チェック:

紐をしっかり締めた状態で店内を歩き、特に「小指の付け根」と「足の甲」に血管が圧迫されるようなドクドク感がないかを確認してください。また、足は夕方にむくむため、可能であれば夕方以降に試着するのがベストです。

よくある失敗パターンとして、「デザインは標準モデルの方がシュッとしててカッコいいから…」という理由で、無理をして狭いサイズを選んでしまうことがあります。しかし、Hokaにおいてこれは最大の悪手です。

実は、Hokaのワイドモデルは見た目のデザインが標準モデルとほとんど変わりません。

むしろ、ワイドパンツなどに合わせる場合は、ワイドモデルのボリューム感がプラスに働くことさえあります。

「見た目の微差」よりも「圧倒的な快適性」を選ぶ勇気を持ってください。それが、Hoka本来の「雲の上の履き心地」を享受するための唯一の条件です。

なお、Hokaが採用している独自のクッション技術や、各モデルに搭載された詳細なスペックについては、開発元の公式情報も一度目を通しておくと、より納得感を持って選ぶことができるはずです。(出典:HOKA 公式サイト『HOKAのテクノロジー』)

hoka スニーカーの評判まとめ

今回は「hoka スニーカー 評判」をテーマに、良い口コミから悪い噂の真相まで深掘りしてきました。最後に、後悔しないための要点を整理しておきましょう。

記事のまとめ

- Hokaの「軽さ」と「クッション性」の評判は本物。Cliftonなどは万人におすすめ。

- 「疲れる」という評判の原因は、製品の欠陥ではなく、主に「足幅(ワイズ)の不一致」にある。

- 特にBondiシリーズなどは、日本人の足には「ワイドモデル」が合う可能性が高い。

- デザインや用途(街履きかアウトドアか)を明確にすれば、購入後のミスマッチは防げる。

Hokaのスニーカーは、サイズ選びさえ間違えなければ、本当に「人生が変わる」かもしれない快適な履き心地を提供してくれます。

単なる移動手段だった「歩く」という行為が、楽しみな時間に変わる体験を、ぜひ皆さんにも味わってほしいです。

この記事を参考に、自分の足にシンデレラフィットする運命の一足を見つけてくださいね。

※本記事の情報は一般的なレビューや傾向に基づいています。足の形には個人差がありますので、正確な情報は公式サイトをご確認いただくか、実際の店舗での試着を強くおすすめします。

コメント