※この記事にはプロモーションが含まれます。

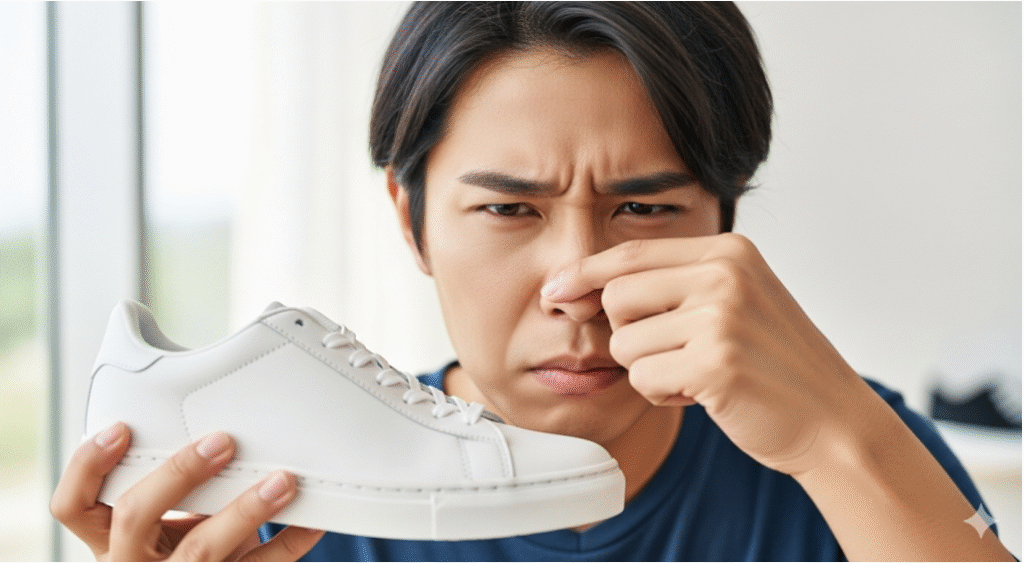

お気に入りのスニーカーを丁寧に洗ったはずなのに、なぜか嫌な臭いが残っていてがっかりした経験はありませんか。

実は、スニーカーを洗っても臭いという問題は、多くの人が抱える共通の悩みです。そもそも、洗ったスニーカーが臭いのはなぜなのでしょうか。

このしつこい臭いの原因を正しく理解しない限り、スニーカーの臭い取れない問題は解決しません。この記事では、洗っても臭いが取れないスニーカーはどうしたらいいですか?という疑問に、プロの視点から徹底的に答えます。

臭くなったスニーカーの洗い方はもちろん、即効性が期待できる重曹やオキシクリーンを使ったつけ置きの方法、場合によっては熱湯を用いる際の注意点まで、具体的な手順を解説。さらに、靴の臭いを一瞬で消す方法や、靴の匂い消しとして最強と噂の対策、そして10円玉で靴の匂いがなくなるのはなぜ?といった豆知識まで、あなたの疑問をすべて解消し、快適なスニーカーライフを取り戻すお手伝いをします。

- 洗ってもスニーカーが臭い根本的な原因がわかる

- 素材や状況に応じた正しいスニーカーの洗い方を習得できる

- 即効性のある消臭対策と日々の予防法を学べる

- 頑固な臭いを元から断つための具体的なアイテムを知れる

スニーカー 洗っても臭い!その原因とは?

- なぜ洗ったスニーカーが臭いのか

- しつこいスニーカーの臭い取れない理由

- 靴の臭いを一瞬で消す方法を紹介

- 10円玉で靴の匂いがなくなるのはなぜ?

なぜ洗ったスニーカーが臭いのか

結論から言うと、洗ってもスニーカーが臭い主な原因は、洗濯で落としきれなかった「雑菌」と、その雑菌のエサとなる「皮脂汚れ」が内部に残留しているからです。

この二つが揃うことで、臭いの悪循環が断ち切れない状態に陥ってしまいます。

私たちの足裏には、エクリン腺という汗腺が体の他の部分よりも密集しており、日本繊維製品消費科学会の論文によると、多い人では1日に200ml以上、つまりコップ1杯分もの汗をかくと言われています。

この汗自体は、かいた直後はほぼ無臭です。しかし、汗に含まれる水分や、皮膚から剥がれ落ちた古い角質、そして皮脂が混ざり合うと、これが皮膚常在菌をはじめとする雑菌にとって格好の栄養源となります。

これらの雑菌は、豊富な栄養と、靴の中という高温多湿な環境下で爆発的に繁殖します。そして、栄養源である皮脂などを分解する過程で、あのツンとした不快な臭いの主成分である「イソ吉草酸(いそきっそうさん)」を生成するのです。

スニーカーを普通に洗うだけでは、表面的な泥汚れなどは落とせても、繊維の奥深くに絡みついた皮脂汚れや、しぶとく生き残った雑菌のコロニー(集合体)を完全に除去するのは極めて困難です。

特に、すすぎが不十分で洗剤成分が残っていたり、乾燥が不完全で内部に湿気が残ったりすると、生き残ったわずかな雑菌がそれを新たなエサとして再び増殖を始めます。

これが、せっかく洗ったはずなのに発生する「生乾き臭」や、履いているうちにぶり返す「戻り臭」の根本的なメカニズムなのです。

臭いの原因サイクル(詳細版)

- 足から出る汗(水分)と皮脂・角質(エサ)がスニーカー内部に供給される。

- 靴の中の高温多湿な環境で、雑菌(バクテリア)が活発に繁殖を開始する。

- 雑菌が皮脂や角質を分解し、臭いの原因物質である「イソ吉草酸」などを代謝物として放出する。

- 通常の洗濯では菌やエサを完全に除去しきれず、わずかな乾燥不足が菌の再繁殖を招き、臭いが再発・悪化する。

したがって、スニーカーの臭いを根本から断つためには、表面的な汚れを落とすだけでなく、繊維の奥に潜む雑菌とそのエサ(皮脂汚れ)をいかに徹底的に除去し、菌が二度と繁殖できない乾燥状態を作り出すかが最も重要な鍵となります。

しつこいスニーカーの臭い取れない理由

前述の通り、スニーカーの臭いが取れない根本原因は雑菌とそのエサにありますが、問題が長期化・深刻化する背景には、さらにいくつかの複合的な要因が隠されています。ご自身の状況がどれに当てはまるか、チェックしてみましょう。

1. 致命的な「乾燥不足」

臭いが取れない最大の原因であり、多くの人が陥りがちなのが、この乾燥不足です。見た目が乾いていても、生地が厚いアッパー部分、ソールとの接着面、そして特に空気の通りにくい「つま先」の内部には、想像以上に多くの湿気が残っています。雑菌は湿度70%以上で活発に繁殖を始めると言われており、わずかな湿気でも彼らにとっては天国のような環境です。この状態で放置すれば、生乾きの嫌な臭いを発生させるのは当然の結果と言えます。特に、梅雨の時期や冬場など、洗濯物が乾きにくい季節に洗ってしまうと、このリスクは格段に高まります。

2. 目に見えない「汚れや洗剤の洗い残し」

皮脂や角質といった目に見えない有機的な汚れや、すすぎきれなかった洗剤の残留成分も、臭いが取れない頑固な原因です。これらが繊維の奥に残っていると、乾燥後も雑菌の新たな栄養源となってしまいます。特に、最近の香り付きの柔軟剤や洗剤は、その香料と雑菌が放つ悪臭が混じり合い、さらに複雑で不快な臭いへと進化してしまうケースも少なくありません。

3. スニーカーの「素材」の特性

スニーカーに使われている素材の特性を理解しないまま、画一的な洗い方をしていることも、臭いが取れない一因です。素材ごとに通気性や吸湿性、乾燥のしやすさは大きく異なります。

| 素材の種類 | 特徴と臭いの関係性 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 合成皮革(フェイクレザー) | 水には強いですが、通気性が極端に低く、汗による湿気が内部にこもりやすいため、雑菌が最も繁殖しやすい環境の一つです。 | 履いた後の乾燥ケアが特に重要。消臭・除菌スプレーの活用が効果的です。 |

| キャンバス(布) | 綿や麻などの天然繊維は吸湿性が高いですが、一度湿気を含むと乾きにくい性質があり、乾燥不足による生乾き臭を起こしやすいです。 | つけ置き洗いなどで内部までしっかり洗浄し、時間をかけて完全に乾燥させることが必須です。 |

| 天然皮革(本革) | 吸湿性に優れる反面、水分を放出しにくく、基本的に水洗いができないため、汗や皮脂汚れが内部に蓄積しやすい素材です。 | 水洗いは避け、専用クリーナーでの清掃と、木製のシューキーパーを使った吸湿・乾燥が基本となります。 |

| メッシュ(合成繊維) | 通気性は良いですが、網目構造に皮脂やホコリが入り込みやすく、意外と汚れが蓄積しています。 | ブラッシングでこまめに汚れをかき出し、定期的な洗浄でリセットすることが大切です。 |

このように、ご自身のスニーカーの素材特性を理解し、それに合った洗浄・乾燥方法を選択することが、臭い問題を解決する上で不可欠です。

インソール(中敷き)は臭いの温床!

スニーカー本体以上に警戒すべきなのが、インソールです。

足裏に直接触れるインソールは、汗や皮脂を最もダイレクトに吸収するパーツであり、まさに「臭いの発生源」そのものです。

本体が綺麗になってもインソールが汚れたままでは意味がありません。取り外し可能な場合は、必ず本体とは別に、より念入りに洗浄しましょう。

消耗品と割り切り、定期的に消臭・抗菌機能のある新しいものに交換することも、臭い対策には非常に効果的です。

靴の臭いを一瞬で消す方法を紹介

「会議前やデート前など、今すぐこの臭いをどうにかしたい!」という緊急事態に直面した際、その場をしのぐための即効性のある対策は非常に役立ちます。

ただし、これらはあくまで臭いを一時的に抑えるための応急処置であり、原因菌を根絶する根本的な解決策ではないことを十分に理解しておきましょう。

市販の消臭・除菌スプレーの活用

最も手軽で一般的な方法が、市販の靴用消臭スプレーです。

ドラッグストアやコンビニエンスストアで手軽に入手できます。ここで重要なのは、製品の選び方です。

フローラル系などの香りで悪臭を上書きする「マスキング」タイプのものではなく、銀イオン(Ag+)やIPMP(イソプロピルメチルフェノール)といった殺菌・抗菌成分が配合された製品を選ぶことです。

これらの成分は、臭いの元となる雑菌そのものに直接作用し、活動を抑制してくれます。

スプレーの効果を最大化する使い方

スプレーの効果を最大限に引き出すには、タイミングと場所が重要です。

靴を脱いだ直後、まだ内部が汗の湿気と体温で温かい状態でスプレーするのが最も効果的です。雑菌が活発に活動を始める前に先手を打つイメージです。

スプレーする際は、特に臭いがこもりやすいつま先部分や、汗を最も吸っているインソールを中心に、内側全体が軽く湿る程度にまんべんなく吹き付け、その後、風通しの良い場所でしっかりと自然乾燥させてください。

アルコール配合の除菌シートでの拭き取り

もし手元に専用スプレーがない場合は、薬局などで手に入るアルコール入りのウェットティッシュや除菌シートで代用することも可能です。

シートで靴の内側、特にインソールとつま先部分を丁寧に拭き取るだけでも、一定の効果が期待できます。

アルコールの高い揮発性で湿気を飛ばしつつ、その殺菌作用で雑菌の繁殖を一時的に抑えることができます。携帯性に優れているため、外出先での緊急対策としても便利です。

素材への影響には細心の注意を

アルコール(エタノール)は、脱脂作用が非常に強い化学物質です。

そのため、天然皮革や一部のデリケートな合成皮革に使用すると、革の油分を奪ってしまい、ひび割れや硬化、変色といった深刻なダメージを引き起こす可能性があります。

また、接着剤を劣化させることもあるため、使用する際は、必ず靴の内側の目立たない場所でパッチテストを行ってからにしてください。

基本的には布製や一般的な合成繊維のスニーカーの内側に限定して使用するのが安全です。

10円玉で靴の匂いがなくなるのはなぜ?

「靴の中に10円玉を入れておくと嫌な臭いが消える」という話は、単なる都市伝説やおばあちゃんの知恵袋の類ではなく、実はしっかりとした科学的な根拠に基づいた消臭方法です。

結論として、その理由は10円玉の主成分である「銅」から、汗などの水分に触れることで溶け出す「銅イオン」に、極めて強力な殺菌・抗菌作用があるからです。

一般社団法人日本銅センターの解説によると、銅イオンは、細菌の細胞膜に吸着してその構造を破壊したり、細胞内部に侵入して酵素の働きを阻害したりすることで、細菌の活動を停止させ、死滅させることができます。

(出典:一般社団法人日本銅センター「銅の超抗菌性能」)。この効果は「接触殺菌」とも呼ばれ、O-157やレジオネラ菌など、非常に強力な病原菌に対しても有効であることが証明されています。

靴の中が汗で湿った状態になると、10円玉の表面からこの銅イオンがわずかに溶け出します。

溶け出した銅イオンが、臭いの原因となる雑菌に直接作用し、その増殖を強力に抑制してくれるのです。

これにより、雑菌が臭い物質「イソ吉草酸」を生成する活動がストップするため、結果として高い消臭効果が生まれるというわけです。

ライターから一言

まさに科学に裏打ちされた先人の知恵ですね!スニーカーの両足にそれぞれ4〜5枚ずつ、特につま先の方に重点的に入れて一晩置くだけで、その効果を実感できるはずです。

枚数が多いほど銅イオンの総量も増えるため、より効果が高まると言われています。

ただし、10円玉の表面が汚れたり黒く酸化したりすると銅イオンが出にくくなるため、効果を持続させるためには、定期的にお酢やクエン酸などで磨いてピカピカの状態を保つことが大切です。

もちろん、この方法はあくまで菌の増殖を「抑制」することで臭いを防ぐものであり、すでに繊維の奥深くに染み付いてしまった頑固な臭いを完全に消し去ったり、皮脂汚れそのものを分解・除去したりするわけではありません。

根本的な問題解決のためには、やはり後述する適切な洗浄と乾燥が不可欠です。

「スニーカー 洗っても臭い」を解決する洗い方

- 臭くなったスニーカーの洗い方の基本

- 重曹を使った効果的な消臭術

- オキシクリーンでのつけ置き洗い

- 洗濯に熱湯を使う際の注意点

- これが靴の匂い消し最強の対策

- 洗っても臭いが取れないスニーカーはどうしたらいいですか?

臭くなったスニーカーの洗い方の基本

スニーカーに染み付いた頑固な臭いをリセットするためには、ただ漠然と洗うのではなく、臭いの原因である「雑菌」と「皮脂汚れ」を効率的に除去するための、戦略的な洗い方を実践することが極めて重要です。

ここでは、その基本となる一連の手順と、見落としがちなポイントを詳しく解説します。

事前の準備:洗浄効果を最大限に引き出す

洗浄を始める前に、少しの手間をかけるだけで仕上がりが大きく変わります。

- 靴ひも・インソールを徹底的に分離する: これらは「スニーカーのパーツ」ではなく、「独立した汚染源」と認識してください。特にインソールは汗と皮脂を最も吸い込んでいます。必ず本体とは別々に、より念入りに洗いましょう。靴ひもも同様に外して洗うことで、隠れた部分の汚れまでしっかり落とせます。

- 乾いた状態で物理的な汚れを除去する: 洗浄前に、乾いた靴用ブラシを使って、靴全体の表面やアウトソールの溝に詰まった泥、砂、ホコリを徹底的に払い落とします。この工程を怠ると、洗浄中にこれらの汚れが水に溶け出し、綺麗な部分を逆に汚してしまう「汚れの再付着」が起こり、臭いの原因にもなります。

- 色落ちチェックを必ず行う: 特に色の濃いキャンバス地や、鮮やかな色のスニーカーは、使用する洗剤によって色落ちする可能性があります。面倒でも、シュータン(ベロ)の裏側など、外から見えない目立たない部分に、これから使う洗剤を少量つけた白い布をポンポンと当ててみてください。もし布に色が移るようであれば、その洗剤の使用は避け、よりマイルドな中性洗剤を選ぶか、プロに任せるのが賢明です。

基本的な手洗いの手順:優しく、しかし確実に

スニーカーへのダメージを最小限に抑えつつ、汚れを確実に落とす王道は、やはり手洗いです。

まず、バケツや洗面器に30〜40℃程度のぬるま湯を張ります。冷水よりもこの温度帯の方が、皮脂汚れが緩んで格段に落ちやすくなります。

そこに、靴用洗剤またはおしゃれ着用の中性洗剤を規定量溶かし、洗浄液を作ります。

アルカリ性の一般的な洗濯洗剤は、洗浄力が強い反面、色落ちや素材を傷めるリスクがあるため、デリケートなスニーカーには中性洗剤が最適です。

洗浄液にスニーカー全体を15〜30分ほど浸し、繊維の奥の汚れをじっくりと浮かせます。

その後、使い古しの歯ブラシや柔らかめの靴用ブラシに洗浄液をつけ、内側、外側、インソールを優しく、しかし丹念に擦り洗いしましょう。

特に、雑菌が密集しやすい内側のつま先部分や、汗が染み込んでいるインソールは、特に念入りに行うのが消臭のポイントです。

最後のすすぎは、臭い戻りを防ぐ最も重要な工程です。

洗剤成分が少しでも残っていると、それが新たな雑菌のエサになったり、紫外線と反応して黄ばみの原因になったりします。

きれいな水を数回替えながら、泡が完全に出なくなるまで、押し洗いするように優しく、徹底的にすすぎを行ってください。

重曹を使った効果的な消臭術

キッチン周りの掃除や料理のあく抜きなど、家庭の様々な場面で活躍する重曹(炭酸水素ナトリウム)は、その優れた化学的特性から、安全かつ効果的なスニーカーの消臭アイテムとしても非常に優秀です。

高価な専用洗剤に頼る前に、ぜひ試していただきたい方法です。

その最大の理由は、重曹が「弱アルカリ性」という性質を持っている点にあります。

前述の通り、汗や皮脂汚れが原因で発生するスニーカーの不快な臭いの主成分「イソ吉草酸」は、「酸性」の物質です。

そのため、弱アルカリ性の重曹を洗浄に用いることで、酸性の臭い物質を化学的に中和し、無臭の物質に変化させることができるのです。

これは、香りでごまかすのではなく、臭いの元そのものを分解するアプローチです。

重曹を最大限に活用する洗い方

いつもの洗濯プロセスに重曹を一手間加えるだけで、消臭効果を劇的に向上させることが可能です。

【手順】重曹ペーストによる強力予洗い

- まず、重曹と水を2:1程度の割合で混ぜ合わせ、ペースト状にします。水の量を少しずつ調整し、歯磨き粉くらいの固さに練り上げてください。

- この重曹ペーストを、臭いや汚れが特に気になるスニーカーの内側全体やインソールに、指やブラシで厚めに塗り込みます。

- そのままの状態で30分〜1時間ほど放置します。この時間で重曹がじっくりと酸性の臭い成分と皮脂汚れに作用します。

- 時間が経ったら、ブラシで優しく擦り、ペーストごと汚れをかき出すように洗い流します。その後、前述の「基本的な手洗い」に進んでください。

また、つけ置き洗いをする際に、洗浄液に大さじ2〜3杯の重曹を溶かし入れるだけでも十分な効果が期待できます。

重曹には硬水を軟化させる作用もあり、洗剤の泡立ちを良くして洗浄力を高める効果も報告されています。

さらに、穏やかな研磨作用もあるため、ソールのゴム部分の汚れ落としにも役立ちます。このように、重曹は消臭だけでなく、洗浄の様々な面でスニーカーをサポートしてくれる万能アイテムなのです。

オキシクリーンでのつけ置き洗い

「重曹を使っても、念入りに手洗いしても、どうしても臭いが取れない…」そんな最終手段として、絶大な効果を発揮するのが、酸素系漂白剤の代名詞である「オキシクリーン」を使ったつけ置き洗い、通称「オキシ漬け」です。

オキシクリーンがなぜこれほど強力な効果を持つのか。

その秘密は、お湯に溶かすことで発生する大量の酸素の泡(活性酸素)にあります。この目に見えないほどの細かな酸素の泡が、繊維の奥の奥まで浸透し、通常の洗剤では届かなかった頑固な皮脂汚れや雑菌のコロニーを、根本から強力に分解・剥がし取ってくれるのです。

これにより、洗浄のプロが行うようなレベルの「除菌」「消臭」「漂白」の効果を、家庭で一度に得られるのが最大の魅力です。

オキシクリーンを使ったつけ置きの正確な手順

- まず、バケツや洗い桶に40~60℃のお湯を準備します。オキシクリーンの効果を最大化する酵素が最も活発に働くのがこの温度帯です。温度が低すぎると効果が半減し、高すぎると素材を傷める可能性があるため、給湯器の設定などで正確な温度を保つことが成功の鍵です。

- お湯に規定量のオキシクリーンを投入し、しっかりと溶かします。製品には日本版とアメリカ版があり、付属スプーンのサイズや成分が異なるため、必ずパッケージの指示に従ってください。(日本の公式サイトでは、お湯4Lに対し付属スプーン1杯が目安とされています)(参照:オキシクリーン公式サイト)。完全に溶け残りがないよう、棒などでよくかき混ぜることが重要です。

- 靴ひもとインソールを外したスニーカーを洗浄液に完全に沈め、浮き上がってこないように重し(水を入れたペットボトルなど)をして、最低1時間から、汚れや臭いがひどい場合は最大6時間までつけ置きします。

- 規定時間が経過したら、スニーカーを取り出し、残った汚れをブラシで軽く擦り洗いします。その後、洗浄液の成分が繊維に残らないよう、流水で念入りに、徹底的にすすいでください。

この方法は、特に長年の着用で黄ばんでしまった白いスニーカーの漂白や、泥汚れが染み付いてしまったキャンバス地のスニーカーを蘇らせるのにも、驚くほどの効果を発揮します。

オキシクリーン使用における厳守事項

酸素系漂白剤は塩素系に比べて素材に優しいものの、万能ではありません。天然皮革(スムースレザー、スエード)、ウール、シルクといった動物性繊維や、水洗い自体が不可とされているデリケートな素材には絶対に使用できません。

また、靴に金属製のパーツ(ハトメやジッパーなど)が付いている場合、化学反応による変色や錆の原因になる可能性があります。

使用前には必ずスニーカーの洗濯表示を確認し、不安な場合は目立たない場所で試してから全体に使用するという原則を厳守してください。

洗濯に熱湯を使う際の注意点

熱湯消毒は、確かに多くの雑菌を短時間で死滅させるのに非常に有効な手段として知られています。

しかし、それをスニーカーの洗濯に応用しようと考えるのは大変危険であり、深刻なダメージを引き起こす可能性が非常に高いため、基本的には絶対に推奨されません。

その最大の理由は、現代のスニーカーの多くが、アッパー(甲の部分)とソール(靴底)を熱に極端に弱い接着剤で圧着して組み立てられているからです。

高温のお湯にスニーカー全体を浸してしまうと、この接着剤が簡単に劣化・軟化し、いとも簡単にソールが剥がれてしまう「ソール剥離」という致命的なダメージに繋がります。

熱湯が引き起こすその他のリスク

- 素材の変形・収縮: アッパーに使われている合成繊維や、ソール・サイドテープのゴム部分が高温によって変形したり、硬化したり、縮んだりする可能性があります。一度変形したものは元には戻りません。

- 色落ち・変色: 生地が化学染料で染められている場合、高温によって染料が溶け出し、激しい色落ちやまだらな変色を引き起こすことがあります。

- 機能性の低下: ランニングシューズなどに搭載されているクッショニング素材(EVAなど)は熱に弱く、その性能が著しく低下する恐れがあります。

もし、どうしても熱による殺菌のメリットを取り入れたいのであれば、その適用範囲を厳密に限定すべきです。

具体的には、スニーカー本体ではなく、取り外した「インソール」や「靴ひも」のみに適用するのが、ダメージを避けるための賢明な判断です。

その際も、沸騰した直後の100℃の熱湯ではなく、前述のオキシクリーンで使用する上限である60℃程度のお湯を使用するのが、リスクを最小限に抑えるための安全なラインと言えるでしょう。

結論として、スニーカー本体の洗浄において、汚れ落としと殺菌を両立させたいのであれば、熱湯というハイリスクな選択肢ではなく、オキシクリーンのような酸素系漂白剤を適切な温度で活用する方が、はるかに安全かつ効果的です。

これが靴の匂い消し最強の対策

これまで様々な洗浄方法を紹介してきましたが、スニーカーの臭い問題における「最強の対策」とは、単一の優れた洗い方を指すものではありません。

「洗浄」で臭いの元をリセットし、「乾燥」で菌の繁殖を断ち、「予防」で臭いの再発を防ぐ。この3つのサイクルを一つのシステムとして捉え、徹底的に実践することこそが、真の最強対策と言えます。

ライターから一言

まさに、臭い対策は「完璧に落とす」ことと同じくらい、「二度と増やさない」という視点が重要なんです!このサイクルを習慣化できれば、もうスニーカーの臭いに悩むことはなくなるでしょう。

1. 洗浄後の「追撃」アルコールスプレー

洗濯とすすぎが完了し、タオルドライで大まかな水気を切った直後のスニーカー内部に、濃度70%以上のアルコール除菌スプレーを吹きかける。

この一手間が、プロの仕上げに近いクオリティを生み出します。念入りな洗浄でも生き残ってしまったわずかな雑菌を、アルコールの力で根絶やしにすることができます。

これにより、最も菌が繁殖しやすい「湿った状態」での増殖リスクを限りなくゼロに近づけ、安全に乾燥工程へと移行できます。

2. 徹底した「完全乾燥」こそが最重要工程

洗い終わったスニーカーは、風通しの良い日陰で「疑う余地がないほど完全に」乾かすことが、最強対策の核となる最重要工程です。ここで妥協すれば、これまでの努力が水の泡となります。

- まずは乾いたタオルで、靴全体の水分を吸収させるように、力を込めて押し拭きします。

- 吸湿性の高い新聞紙やキッチンペーパーをくしゃくしゃに丸めて靴の中に隙間なく詰め込み、1〜2時間おきに湿ったものと新しいものを交換します。これを数回繰り返すだけでも、乾燥時間は大幅に短縮できます。

- 木製のシューキーパー(シューツリー)は、型崩れを防ぎながら内部の湿気を吸収してくれるため、乾燥工程で非常に役立ちます。

- 扇風機の風を直接当て続けたり、市販の靴専用乾燥機を活用したりするのも、乾燥を加速させ、菌の繁殖時間を奪う上で極めて有効です。

繰り返しになりますが、直射日光は黄ばみや素材の劣化を招くため、必ず「風通しの良い日陰」で干しましょう。

乾燥時間の目安は天候や湿度によりますが、最低でも丸2日間は見ておくという心構えが大切です。

3. 日常からの「盤石な」予防習慣

一度リセットしたクリーンな状態を永続させるためには、日々の予防ケアが欠かせません。

- 同じ靴を毎日履かない(ローテーションの徹底): これが最も簡単で効果的な予防法です。最低でも3足のスニーカーを用意し、「1日履いたら2日休ませる」というサイクルを習慣化しましょう。これにより、靴内部の湿気を完全に放出させる時間を確保できます。

- 履いた後の湿気対策: 脱いだらすぐに靴箱にしまうのは厳禁です。風通しの良い玄関先などで一晩休ませ、内部の湿気を飛ばしましょう。前述の木製シューキーパーや、重曹を入れたサシェなどを入れておくのも効果的です。

- 高機能な靴下を選ぶ: 足の汗を効率的に吸収・発散してくれる、吸湿速乾性に優れた素材(ウール、機能性化学繊維など)の靴下を選びましょう。指の間の汗を吸収してくれる5本指ソックスも、臭い対策に非常に有効です。

これらの洗浄・乾燥・予防の対策を組み合わせ、システムとして実践することで、あなたのスニーカーは常に最高のコンディションを保ち、臭いの悩みから解放されるはずです。

洗っても臭いが取れないスニーカーはどうしたらいいですか?

これまで紹介したすべての方法—重曹やオキシクリーンでの洗浄、徹底した乾燥、日々の予防策—を真摯に実践しても、どうしても臭いが取れない…。

そんな非常に頑固なケースでは、残念ながら家庭でのケアの限界を超えている可能性があります。

その背景には、いくつかの深刻な原因が考えられます。

- バイオフィルムの形成: 長年にわたって蓄積された汚れや雑菌が、繊維の奥で強力なバリアのような膜(バイオフィルム)を形成してしまっている状態です。こうなると、市販の洗剤や漂白剤では内部まで浸透せず、効果が全く得られなくなります。

- 素材自体の劣化: スニーカーのクッション材などに使われているポリウレタンなどの素材が、経年劣化や加水分解を起こし、素材自体から化学的な異臭を放っているケースもあります。これは洗浄では解決できません。

- 誤ったケアによるダメージの蓄積: これまでの自己流の洗い方で、気づかないうちに素材を傷めたり、洗剤成分を蓄積させたりしてしまい、問題をより複雑化させている可能性も考えられます。

このような八方塞がりの状況に陥った場合は、無理に自分で解決しようとせず、その道のプロフェッショナルの力を借りることを検討するのが、最も賢明で確実な選択です。

専門サービスの具体的な選択肢

| サービスの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 靴専門のクリーニング店 | スニーカーの素材や構造を熟知したプロが、専用の洗剤や溶剤、機材を駆使して洗浄する。 | 家庭では不可能なレベルの洗浄力。革などデリケートな素材も安心。消臭・抗菌加工などのオプションも豊富。 | 料金が比較的高価(数千円〜)。仕上がりまでに日数がかかる。 |

| コインランドリーの靴専用洗濯機 | 内部にブラシが付いた専用の洗濯機と、熱風で強制的に乾燥させる専用乾燥機を利用できる。 | 数百円程度で利用でき、安価で手軽。洗浄から乾燥まで短時間で完了する。 | 洗浄力が強いため、デリケートな素材や古いスニーカーは破損のリスクがある。自己責任での利用となる。 |

特に、購入価格が高かったブランドスニーカーや、生産が終了してしまった思い入れのある一足などは、自己判断でケアを続けてダメージを深刻化させる前に、一度プロのクリーニング店に相談してみることを強くおすすめします。

専門家の診断と適切な処置によって、諦めかけていたスニーカーが見違えるほど綺麗で快適な状態に戻ってくることも少なくありません。

「スニーカー 洗っても臭い」悩みの総まとめ

- スニーカーが洗っても臭い主な原因は内部に残った雑菌とそのエサ

- 雑菌は汗や皮脂を分解して臭い物質イソ吉草酸を発生させる

- 洗濯後の乾燥不足は雑菌を再増殖させ生乾き臭の原因になる

- 洗い方の基本は靴ひもとインソールを外し中性洗剤で手洗いすること

- 重曹は弱アルカリ性で酸性の臭いを中和し皮脂汚れを分解する

- オキシクリーンは活性酸素の力で除菌・消臭・漂白に高い効果を発揮する

- オキシクリーンは40~60℃のお湯で溶かしてつけ置きするのが効果的

- スニーカーへの熱湯使用は接着剤の劣化や素材の変形リスクが高く非推奨

- 最強の対策は洗浄・乾燥・予防のサイクルを徹底すること

- 洗浄後にアルコールスプレーを吹きかけると菌の再繁殖を抑えられる

- 乾燥は風通しの良い日陰で新聞紙などを使い徹底的に行う

- 同じ靴を毎日履かずローテーションさせることが臭い予防に繋がる

- 10円玉の銅イオンには雑菌の増殖を抑える効果がある

- 何をしても臭いが取れない場合は靴専門のクリーニング店に相談する

- コインランドリーの靴専用洗濯機も有効な選択肢の一つ

コメント